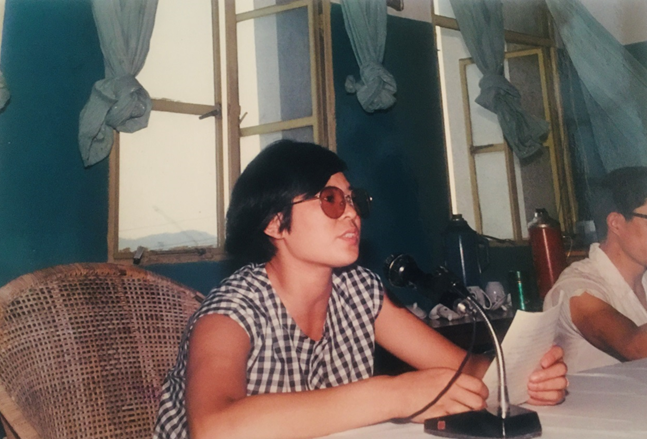

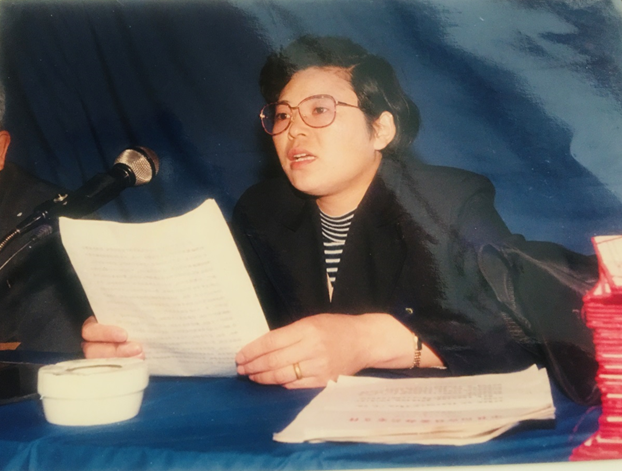

一头干练的短发、一副时尚的墨镜、一件红色小马甲,是董萍宣讲时的标志性造型。从“一五”普法到“七五”普法,从而立到不惑,从知天命到花甲,35年来,董萍用专业、真诚和爱一直坚守在法治宣传的主阵地。

现年65岁的董萍,1979年毕业于北京体育学院体育理论系,次年便来到江苏句容,1983年被任命为句容县司法局副局长,2011年光荣退休,随后担任了五家企业和两所学校的法律顾问,2015年加入句容乐法司法行政社会组织,继续在法治宣传工作的道路上发挥她的光和热。

“学习宣传法律知识有一种责任感、使命感”

从小在文科方面就很擅长的董萍,对法律有着浓厚的兴趣。1981年,她参加了江苏省第一批律师集训,随后成为江苏省第一批律师。看似顺利的背后,对于董萍而言,却有着不小的难题,“我是体校学体育专业的,从体育专业到法律专业的跨度其实很大,有很多专业知识都是空白。”董萍说道。

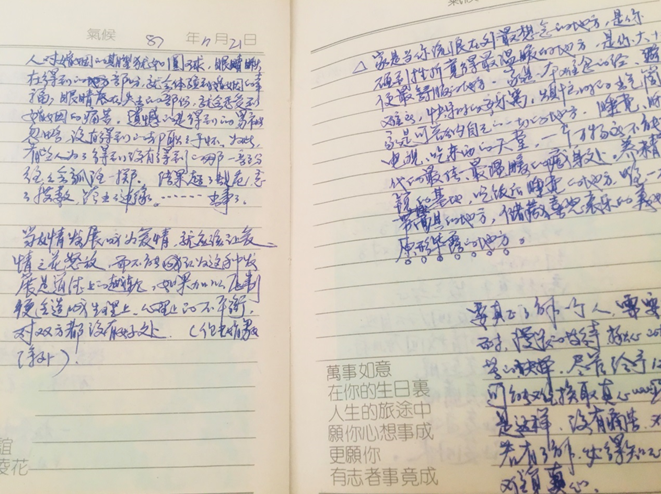

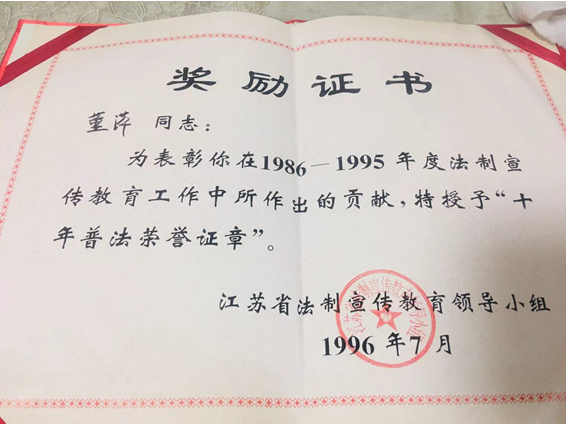

1986年,第一个五年普法教育正式启动。那时要求比较高,机关、企事业单位都是从领导干部开始学、开始讲课。那一年,董萍的女儿三岁,正是需要照看的时候,而她的爱人也不在身边,远在江西。董萍只能一边照顾孩子一边看书学习,她每天都要看书、做笔记到很晚,各种辛苦不言而喻。她还多次步行二十公里到春城高庙给当地百姓讲《婚姻法》,由于交通工具简陋,没有车辆,只能步行,每天早上五点她就出门了,往往要到下午一点才能吃上午饭。

这一年,恰好也是董萍而立之年。在句容市一招会议室、张庙茶场、物资局会议室、机关礼堂的骨干培训班等各个地方,都留下了她奋斗的身影。回忆起在张庙开三期培训班的感受,董萍仍记忆犹新,“那个时候感觉学习宣传法律知识有一种责任感、使命感,就是迫不及待想要去学的感觉。”

“解决问题的过程成为普及法律知识的过程”

从“一五”到“七五”,董萍都有着自己的经验和领会,“‘一五’‘二五’期间,关于农村赡养、邻里纠纷、婆媳矛盾等方面讲得多一些。普法中我们还发现,农村的很多老百姓不识字,黑板讲课并不适合,于是我们组织他们围在一起,以实例给他们讲述夫妻的权利、共同财产、赡养老人的义务等,用案例来给他们启发。”

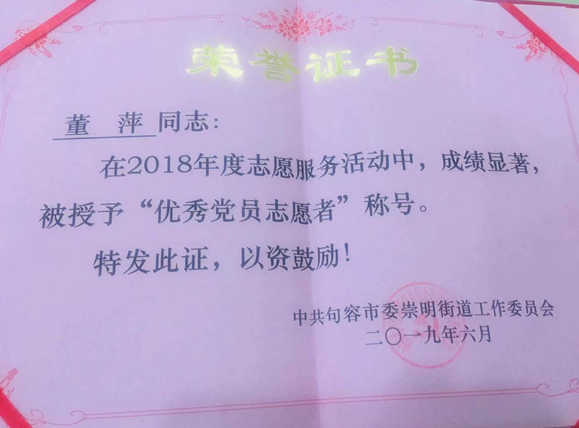

2015年,董萍加入到社会普法组织,重点抓农民工和企业职工的普法。她深知,要把法治宣传教育与解决现实生活中的实际问题相结合,这样解决问题的过程也成为普及法律知识、增强法律意识和法治观念的过程,切切实实增强法治宣传教育的实效。

“现在很大一部分农民工,他们只关心工资的问题,对于其他的法律法规并不太在意,但有一些农民工他们的家庭也是有困难的。有的农民工双方都打工,有的父母年龄大行动不便,还有的孩子年纪小无人照料等等,这就需要我们把法治和日常生活相结合。”董萍告诉记者,遇到这种情况,她都会带领小组对他们开展帮助,去医院拿药、帮忙照看孩子,让他们感受到法律融入生活,这个过程,他们还能学习一些法律知识。

“到哪里都会针对不同的群体讲不同的事例”

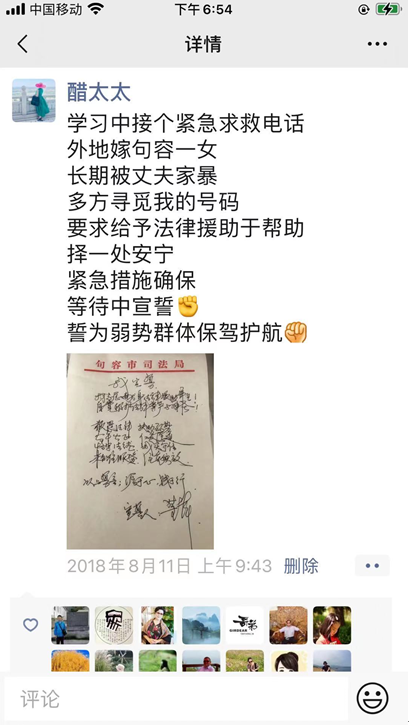

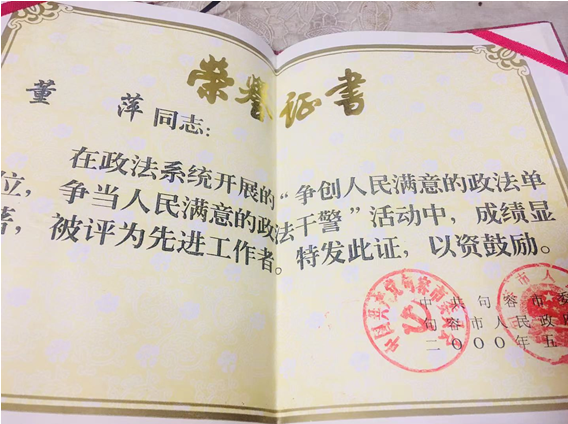

考虑到当前社会很多人压力大、容易暴躁,董萍认为普法教育要和心理疏导相结合。她所在的社会组织既有律师也有心理咨询师,多层面化解争执和纠纷。35年的普法工作,让她为大家所熟悉,也具有一定的公信力和影响力,董萍告诉记者,每天她都会在微信上回答很多人咨询的问题,“我很荣幸,这是大家对我的一种肯定。”

作为律师的董萍也会代理一些案件,婚姻家庭、债权债务方面代理得都比较多。她会将这些案例集中起来,到哪里都会针对不同群体讲不同的事例。2020年,在镇江的一家台商企业,董萍组织理事刘国林律师给职工们讲述网络诈骗案例的第二天,该企业的一位孕妇就接到了诈骗电话,声称要给她填个孕期计划生育的保障表,要其缴纳所谓的保障金,该孕妇一下子就识破了,避免了诈骗案件的发生。

近年来,董萍带领公益法律服务队和普法志愿者宣传队,进学校、进社区、进乡村、进企业为不同群体进行普法宣讲,给每一个接触过她的人都留下了深刻的印象。2019年,董萍在普法过程中,遇到一对农民工夫妻,夫妻两人身体都不好,还有一个孩子,2000年借给别人1万多元,经过多年调解对方一直不执行。董萍先后11次调解,让对方在调解的过程中了解法律、接受法律,最终帮这对农民工夫妻讨回了债权款。

每天晚上,董萍都会抽出时间读书做笔记,她告诉记者,她最喜欢稻盛和夫的《活法》,关于“人活着有什么意义?”这个命题的追问,她的答案是,“我觉得人活着就要坚持一个正确的原则,以这个正确的原则来做人做事。要有利他主义,尽量去把自己的爱分给每个人,让他们感受到政府在关心他们,让他们感受到生活的美好,也让他们明白法律是在维护他们合法权益的。”

35年来,董萍凭着一颗责任心,严谨的工作作风,不畏艰难的精神,坚守在法治宣传教育的阵地上,将法治的种子播撒到千家万户。眼下,“八五”普法即将开局,而董萍的普法之路仍在继续。

(句容市司法局)