在秦淮区熙南里街区的青石板路上,晨光洒落在灰瓦白墙上,南京镜见律师博物馆便坐落于此。走进博物馆正门,古铜色的“镜见”二字精巧雅致。题字下方,一面圆形水镜平静摆放,法平如水,水平如镜,既象征着法律的公平公正,又如同明镜般时刻警醒着人们。展馆内,参差的木质柱体构建成框架结构,纵横井然、方正有序,寓意着法律的体系框架坚固恒久。

南京镜见律师博物馆

展柜里,那些泛黄斑驳的法律证书和文件,静静地诉说着中国法治的历史。博物馆的创办人、江苏镜见兴律师事务所主任袁胜寒,对每件展品都如数家珍、侃侃而谈。从1999年踏入律师行业,到创办全国首家律师主题博物馆,二十余载光阴里,他不断探索执业活动和普法宣传的融合与创新之道。

法庭上的坚守:让法律有温度

“年轻律师最愁的是什么?是怕不够专业,没人敢把案子交给你。”袁胜寒坐在博物馆的休憩区,回忆起刚执业时的情景。那时,他口袋里揣着寥寥几份案卷,跑遍了南京的法院和社区。为了让更多人知道“袁胜寒”这个名字,他紧盯社会热点新闻撰写法律评论,在“西祠胡同”网络论坛发表文章,很多篇阅读量超十万。“有个客户现在还说,当年就是看了我评论的案例,才决定把自家的事托付给我。”这份被信任的重量,让他在办案时多了份较真。2022年,一家外资企业因5亿元债务诉讼濒临破产,银行账户和三栋楼被查封,员工工资都发不出来。袁胜寒接手后,连夜撰写解封申请书,并引用最高人民法院关于优化营商环境的指导意见和司法解释,第二天一早就前往法院与法官沟通。“不能办一个案件,垮了一个企业,要努力让企业在诉讼中熬过去、活下来,才能体现法律的温度。”他说服法院解封账户以保障企业运营,后发现原告虚报诉讼金额,又跟法院争取,建议用企业的其他资产置换查封物,避免企业出现信贷危机。经多次协调,法院采纳建议,企业起死回生。“看到企业重新开工,比什么都值。”他说。

袁胜寒作民法典专题辅导

更令人动容的,是他对“公平”的执着。有一起劳动争议案让他印象深刻。某员工因腰椎间盘突出,休了82天病假,单位想将其辞退。“我也是腰椎间盘突出患者,哪有卧床 82天的?”袁胜寒带着团队调查取证,在法庭上一步步追问,终于让拖着“病体”的当事人承认“病假期间去看演唱会”,最终法院判决单位胜诉。案件登上热搜,网友纷纷表示“这次站企业”。袁胜寒感慨道:“无论代理哪方当事人,我们的执业目标都是追求和传播司法公平正义。”从某化工企业事故中为当事人家属争取权益,到作为政法网格员发现电信诈骗帮市民止损,袁胜寒的职业生涯中充满了这样的故事。“律师不仅仅是一份职业,更是要让老百姓知道法律离他们很近,而且是暖的。”袁胜寒坚定地说。

博物馆里的传承:让历史照进现实

“您看这张1934年的律师证书,是江宁律师公会发的,全国独一份。”袁胜寒指着展柜里泛黄的纸张,语气里满是珍视。2020年4月,南京镜见律师博物馆在熙南里开馆,400多平方米的空间里,300件藏品默默勾勒法治发展的往昔轨迹:李大钊、董必武等革命先辈的法律手稿,著名爱国民主人士沈钧儒创办的律所地址信息,公诉日本战犯谷寿夫、审判汪伪汉奸周佛海的相关法律文书,均是博物馆的镇馆之宝。

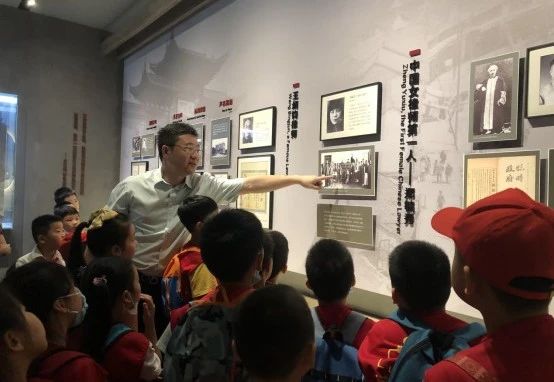

袁胜寒在博物馆向学生介绍文物史料

创办博物馆的念头,在他心里藏了十几年。“好多人觉得律师就是‘打官司的’,可你看沈钧儒先生,当年在法庭上为民族独立呐喊,那才是律师的根。”他想让更多人知道,律师行业的发展史也是中国法治进程的缩影。从零开始创办博物馆,每一步都步履维艰。因为此前从未有创办律师博物馆的先例,文旅部门一时也难以审批。在秦淮区委宣传部的支持下,召开了专家论证会。文博专家一致认为,律师博物馆的设立“填补了历史空白,很有意义”。2020年10月,当看到经国家文物局备案、省文物局颁发的律师博物馆批文时,袁胜寒瞬间觉得再辛苦都是值得的。藏品收集更是艰难。为了找一份民国律师公会名录,他四处找寻南京老律师的后人,托朋友打听,终于在一位民国大律师的儿子处发现其父遗留的法律文件。“对方听说我要办博物馆,一分钱没要就捐了。”在藏品征集的过程中,一件写在绢丝上的档案文书让袁胜寒至今记忆犹新。当捐赠人小心翼翼地将这份承载着岁月痕迹的珍品交到他手中时,脆弱的绢丝轻轻一碰就可能碎裂,他的心一下子提到了嗓子眼。面对这“易碎的历史”,袁胜寒辗转联系文博领域的专家,全程守在修复现场学习观摩。从如何用“干揭”“湿揭”的手法剥离污渍,到用专业技术为文书去酸、除尘、酶解,那些原本陌生的修复术语,渐渐成了他挂在嘴边的“行话”。“现在跟人聊起文物修复,我都能说上几句门道,这博物馆从无到有建起来,我差不多也算半个跨界专家了。” 袁胜寒打趣道。可这“跨界”的背后,是无数个连轴转的日夜:白天忙于律所工作,夜晚忙于史料研究,那三年时间,袁胜寒几乎全年无休。

小学生在博物馆参加模拟法庭活动

如今,当初那个让他犯难的绢丝文书已在展柜中焕发新生,而南京镜见律师博物馆也早已不是最初的模样。它不仅成了省级法治文化建设示范点,更吸引了市委政法委、市教育局等20余家单位在此共建教育基地。上至白发苍苍的老人,下至天真烂漫的孩童,一批批市民来到这里,感知法治的活态长河。2023年“五一”假期,时任市长陈之常在调研熙南里历史文化街区时,也信步走进博物馆,了解中国律师历史,关心南京律师业的发展。

躬耕播种:让法治观念开枝散叶

“以前觉得法律离我很远,现在才知道原来在楼道堆杂物也是违法的!”去年夏天,一群研学的小学生在博物馆参加模拟法庭后,围着袁胜寒叽叽喳喳地说。孩子们穿上法袍、敲响法槌,在情境体验、角色扮演中体会到了法律的精神和力量。这是袁胜寒的“普法创新”。他带领律师为不同年龄段的学生设计课程:小学生体验模拟法庭,中学生分析校园欺凌,高中生讨论未成年人犯罪。几十所学校的孩子来过这里,家长们反馈:“孩子回家就说,以后遇到事要找法律,不能蛮干。”

袁胜寒向来往市民宣讲民法典

2020年5月28日,被称为“社会生活百科全书”的民法典诞生。这年国庆期间,袁胜寒带着律师在博物馆门口摆起展台,借着笪桥灯市的热闹氛围普及民法典。有人边猜灯谜边学习“离婚冷静期”,有人抱着孩子询问“被楼上漏水淹了怎么办”。整个假期,2万多人走进这个“会说话的法律课堂”。“你看,普法不一定非得正襟危坐,逛着街、看着灯,也就把法学到了。”他笑着说。年底,他策划的“人民至上——走进新时代的民法典书法展”在博物馆开幕,江苏省书法院的书法家们“遴选”民法典金句,以篆、隶、楷、行、草五体现于纸端,律师捧着民法典单行本给市民送“法律年货”,这样的画面登上了央视《新闻联播》。

袁胜寒在立法中普法

作为南京市人大代表,他还把普法延伸至立法环节。在《南京市住宅物业管理条例》修正过程中,他开了3场研讨会,征集或撰写了100多条修改建议,其中“小区业主享有更广泛业委会委员竞选资格”等建议被采纳。“普法不只是教大家守法,还要让大家知道,法律是能为自己说话的。”他说。社区里也常能看到袁胜寒的身影。作为政法网格员,他带着律师下沉街道,3年里办了30多场讲座,调解了200多起纠纷。

以史为镜、照见未来,当代律师需要传承中华优秀传统法律文化,更要在弘扬社会主义法治精神上承担更多社会责任。“普法40年,我们这代人接住了接力棒。”袁胜寒站在博物馆的“法治长廊”里说道。