“八五”普法以来,淮安深入挖掘地方优秀传统文化中的法治元素,经过梳理、提炼和融合,打造“周恩来与法治”“西游法治”和“运河法治”等普法品牌,形成理论研究、法治融合、成果运用等法治文化发展业态,为进一步弘扬中华优秀传统法治文化探索路径。

深挖地域特色

激发法治文化新活力

编印出版《周恩来法治思想研究》一书;梳理10万余字资料、200余张图片,编撰《周恩来与法治》画册;在周恩来纪念馆内打造“周恩来与法治”主题展,开设“周恩来与法治”大讲堂;周恩来纪念馆被评为第三批全国法治宣传教育基地。

将历史上漕运、河工中蕴含的法治元素融入大运河文化带建设,6部门联合印发《大运河(淮安段)法治文化长廊建设的实施方案(2021-2025)》。

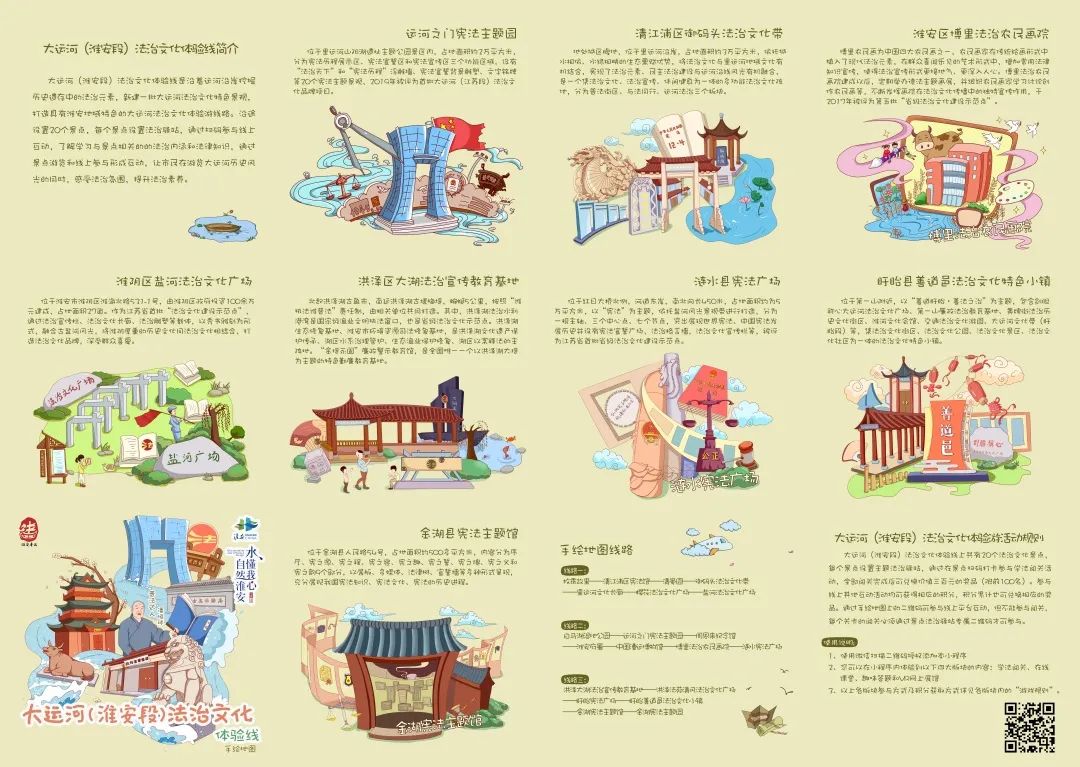

实施“点线勾画”工程,以“点(主题法治文化阵地)、线(沿线法治文化景观)、面(里运河风光带、高家堰、河下古镇等区域)”整体统筹推进,建成“运河之门”宪法主题园、洪小蟹法治文化公园、淮河法治文化公园、古淮河河长制公园、里运河“方寸法韵”法治长廊、“法治号”有轨电车等运河沿线20余个法治文化阵地。编制《大运河(淮安段)法治文化体验线手绘地图》,开展“千年运河 德法相伴”法治文化作品评选活动。

多部门联合深入挖掘《西游记》法治元素与经典“网红IP”的融合可能,打造西游法治文化作品、西游法治文化阵地和西游法治课堂“三位一体”的西游法治文化品牌。

编撰《法话西游》,作为“法治进校园”全国巡讲活动法治宣传系列图书之一,通过互联网推广《大圣说法》普法漫画,“法护青春 西游课堂”获评青少年“法治公开课”省级示范课,每年开展100余场相关课程,西游网络普法IP内容入选2022年度全国网信系统优秀网络普法案例,创作《女儿国国王的财产属于谁》《取经路上有宪法》《我守法我光荣》等120余件西游主题法治文化作品。

传播法治火种

弘扬法治文明新风尚

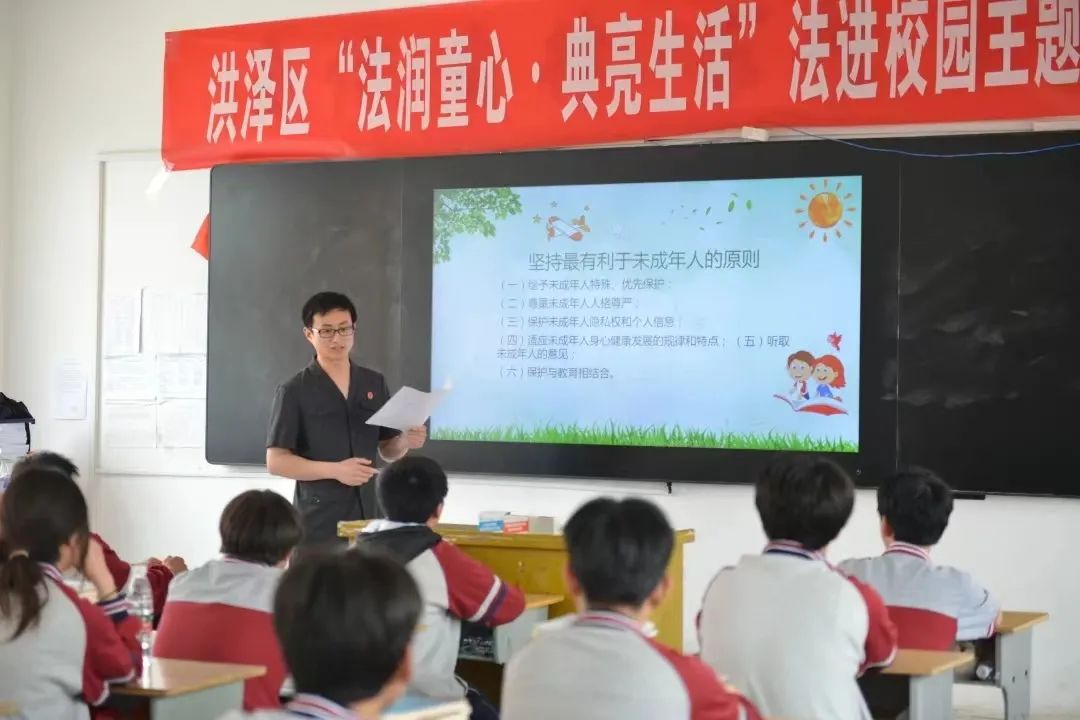

将青少年法治教育作为普法工作重点,全市474所中小学法治副校长配备率100%,开展道德与法治课教师培训和评课赛课活动,组织各级培训100余场;培育“法护青春 西游课堂”“法润蓓蕾 书香育苗”“与法同行 法护青春”等20余个校园普法品牌;建成青少年法治教育基地15个,每年接待青少年参观实践约5万余人次。

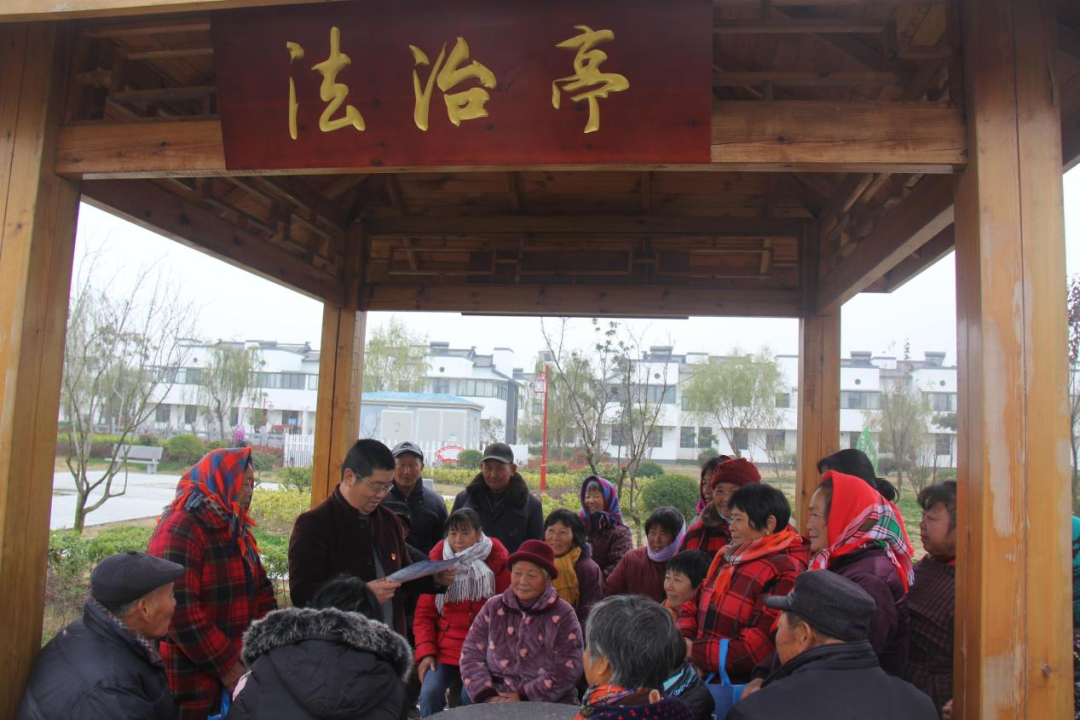

培育“法律明白人”10747人,实现每个网格两个“法律明白人”全覆盖;建成法治楼道300个、法治文化阵地150余个、法治小区12个;开设“淮上说法”“周末说法”“法律半月谈”等法治课堂100余个,开展法治讲座600余场次。

连续六年开展百场法治文艺进基层活动,创作农村普法节目50余个;每年组织普法志愿者开展送法进村活动1000余场次,编印发放《法进乡村》《法护人生》等普法宣传资料10万余份;选优“农村学法用法示范户”1130户。

坚持统筹推进

奏响法治和谐新乐章

开展党政主要负责人年度专题述法。定期召开法治宣传教育工作会议、守法普法协调小组会议和“谁执法 谁普法”履职评议会议,每年印发国家机关普法责任清单,明确约10项普法共性任务、200项普法个性任务,年度履职评议覆盖全市各层级230余家单位。

研发民法典权利义务清单等50余种针对性普法产品,编制《领导干部应知应会法律法规清单》,推广行业法律法规清单。打造博里法治农民画、法治西游、运河法治、守护花开等普法品牌,组建市县区级普法品牌库。建成全国法治宣传教育基地1个、省级法治文化建设示范点37个。

通过“互联网+普法”模式,将贴近群众日常的法治案例、宣传视频等编入大运河法治文化体验线、i淮安等App平台,打造线上法治空间。开通“法治号”“税收号”“全民国家安全号”等有轨电车,建立市政协委员“学法实境基地”、法治快递驿站、商务普法服务站等阵地,举办民法典、法润淮商主题展览等法治实践活动。

开展宪法在我心中、“法润淮商 共创共赢”“千年运河 德法相伴”等法治文化作品征集活动,累计征集各类作品900余件,《民法百年》《我与宪法同行》《宪法十二时辰》等20余部作品在全国和省级评选中获奖。

来源:淮安市司法局