安徽省宣城市旌德县司法局

近年来,旌德县在省、市的坚强领导下,按照“1155”高质量发展思路,守护绿水青山,聚集人才人气,打造健康产业,铸就金山银山,勇当“两山”理论的忠诚实践者和创新排头兵,2017年,旌德县被任命为全国第一批“两山理论”实践创新基地,在获得这块金字招牌后,旌德县政法系统印发了《政法部门护航“两山”基地建设十二条》,为推动乡村振兴,铸就“金山银山”共聚力。

2020年,为进一步创新基层社会治理,探索人民调解工作的新思路,根据省司法厅主要领导批示精神,在市司法局的统一指挥下,旌德县司法局充分挖掘当地历史文化内涵,将百姓熟知的人文典故融入基层治理。紧贴旌德县县情、民情,以全县“三治融合”整体建设为总体框架,将乡村党建、自治、法治、德治与“百姓说事点”有机结合起来;融合地方特色,挖掘蔡家桥镇朱旺村“井水不犯河水”历史典故,将“各守其分、分清是非、互谅互让、和谐友善、共治共享”的法治理念融入其中,创新打造出“九井十三桥”和“十全十美”百姓说事点。9月22日,长三角一体化发展法治保障协作会在旌德县召开,来自沪苏浙皖三省一市司法厅(局)的有关负责同志参观指导了朱旺及玉屏两处百姓说事点,获得一致好评,10月15日全省司法所示范培训会召开期间,玉屏村“十全十美”百姓说事点作为户外参观点,接受来自各县市区基层优秀司法所所长的参观指导。截止目前该县69个百姓说事点共接受咨询145人次,化解纠纷101起,群众满意度100%。

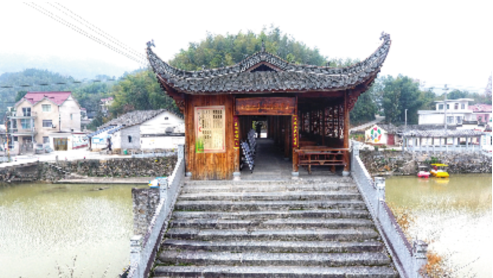

玉屏村隆兴桥上“拢人心”,绘出“十全十美”新局面

旌德县孙村镇玉屏村“十全十美”百姓说事点紧紧围绕“让百姓说事,为百姓办事”的工作要求,认真谋划,创新推出“十项举措”+“十全方法”。

“十全十美”百姓说事点选址于一座古老的隆兴桥,该桥修建于清康熙年间,是玉屏村民休闲聚会的自发场所;配备一个信息员,主要负责反映问题的收集报告,法律政策的宣传、咨询;创建一套工作制度,玉屏村结合本村实际摸索建立一套详细的工作流程;设立一个固定日,将每月的10号、20号、30号作为说事点固定议事日,司法所、村两委、村法律顾问、法治副书记在议事日到点“面对面”开展法律咨询、宣传活动等;打造一个“心连心室”,在桥东侧单独打造一间心连心室,方便群众说事和倾诉;打造一个法治书架,建立借阅等级制度,方便群众学法;悬挂一块小黑板,配备若干记号笔,让百姓自由书写所想所愿;设置一个意见箱,负责收集百姓反映各类意见建议线索问题;配备一本记事本,由信息员负责登记百姓反映的问题,并将问题分类梳理;设立一个公告栏,及时将国家政策、近期动态让百姓知晓。

同时玉屏村结合网格化管理,按照说事点工作要求创新推出“十全方法”,即调解关口全前移、主题活动全定期、普法宣传全覆盖、咨询服务全到位、社情民意全收集、分类梳理全精准、化解纠纷全就地、复杂问题全上报、法律援助全结对、百姓说事全办理,促成了“村庄美、青山美、绿水美、道路美、住宅美、庭院美、民风美、品德美、生活美、和谐美”的十美格局。

“村里帮老百姓办了百姓说事点,给我们解决了不少问题。”村民王建强经营着一家农家乐,是百姓说事点的常客。他很关心村里的发展,经常通过百姓说事点提出自己的意见和建议。今年夏天,村里的老田坝和水利灌溉出了问题。“大伙特别希望修复老田坝,我们通过说事点提出意见以后,村干部及时修复了水坝,给老百姓解了燃眉之急,大家都很高兴。”王建强说。

朱旺村“井水不把河水犯”,涌出“两水”调解新理念

旌德县蔡家桥镇朱旺村作为“井水不犯河水”这句谚语的发源地,享有“小桥流水人家”的美誉,人文气息浓郁。近年来,朱旺村深入挖掘法治内涵,融入法治元素,建设“法治文化景区”,将法治文化与旅游有机结合,使法治文化宣传融入到人文景观游览之中;作为南宋著名理学家朱熹后人的居住地,引用“朱子家训”教育后人尊老爱幼、邻里和睦、遵纪守法。

沿着穿村而过的朱溪河,九口形状各异的水井卧于其中,每当雨季来临,河水湍流而过,泥沙俱下;而井水却波澜不惊,清澈见底,其中蕴含的“两水”文化,有谦逊礼让、宽厚仁德之意。古为今用,旌德县司法局赋予了其“各守其分、分清是非、互谅互让、共治共享”的现代表达,并融入了乡村治理中,建立“两水”调解室,总结归纳出“望闻问切”四步调解法,做到“两山两水、执法如山、普法若水”,逐步形成以调解委员会为根基,百姓说事点为茎干,村级网格员、义警、法治家庭示范户、法律明白人、法治带头人等多方力量参与的纠纷调解体系。

朱旺村村民周某与张某,因道路拓宽占用土地问题起了纷争,两人为3000元赔偿金僵持不下,百姓说事点调解员得知这一情况,通过前期走访了解事件过程,耐心细致的做双方思想工作,根据“各守其分、分清是非”的法治基础和准则,厘清村委会及施工方的权责,同时运用“互谅互让”的法治方法,鼓励双方换位思考,修路是件好事,更需要大家互相体谅,鼎力支持。经过近两个小时的调解工作,双方消除分歧,各退一步,矛盾得以化解,最终达到“共治共享”的法治成效。

旌德县“古人事、今人用”,写好“旌善树德”新文章

在具有“旌表贤能、彰扬礼德”之风的旌德,打造这些“百姓说事点”的过程中就像做一篇古今结合的“融文章”,既注重功能体现,也注重保留地方文化特色,以“便民利民”为根本,以历史底蕴为载体,将百姓熟知的人文典故融入到基层治理中,因地制宜打造特色“百姓说事点”,努力做到“小事不出村居,大事不出乡镇,矛盾不上交”。

在此基础上,旌德县还积极推进“三治融合”,打造“旌德善治”社会治理示范区。兴隆镇建成三峰村法治主题广场、德治一条街、三治融合馆;白地镇白地村传承宣砚文化,打造以“党建引领、自治如砚、法治似砚、德治同砚”为主题的宣传栏;江村村弘扬孝文化,建成以“党建引领、自治增活力、法治强保障、德治扬正气”为主题的“三治融合”回廊;蔡家桥镇华川村把“法治建设你我参与”“普法在行动”等法治元素画卷绘制上墙,依托乡村法治文化广场、法治一条街、法律学堂、农家书屋等普法学法阵地,引导群众形成文明守法、崇德向善的良好风尚。

专家点评:在深化乡村社会治理中,如何在基层的群众身边搭建法律服务网络,让老百姓的纠纷矛盾及时在家门口化解,是基层长期探索的问题。旌德县特色“百姓说事点”的设立,用文化底蕴抹去了新事物“水土不服”的尴尬,让当地群众倍感亲切,通过“唠家常”等接地气的形式,把矛盾纠纷、百姓诉求等社情民意反映出来,说事、议事、调事、解事,使群众身边的矛盾纠纷和合理诉求得到了及时有效的解决。