徐州市铜山区司法局聚焦铜山本土非遗文化,充分发挥司法行政作用,重点围绕铜山石刻、丁丁腔、吕梁砚等非遗产业培育保护提供法律服务保障,让非遗“活”起来、法治“火”起来。1至5月份,全区共开展法治宣传活动5场,发放法治宣传资料1000余份,解答群众法律咨询26人次,提出法律意见5条。

一是“法治+石刻”,刻画法治文化新篇章。铜山石刻艺术历史悠久,早在汉代就形成区域性文化,而且石刻技艺在当时已相当精湛。组织工作人员深入汉王镇班井、刘庄、汉沟、桥上、葛楼、望城、东沿等石刻专业村开展调研走访活动,邀请非遗传承人、石刻专业户参与法治座谈会,征集法治石刻作品相关建议,并征集石刻作品。同时组织村法律顾问定期“坐班问诊”,面对面帮助非遗传承人、石刻户明晰知识产权申请、使用、违法惩处等知识,查找知识产权保护风险点,并提供法律建议,维护群众合法权益。邀请5名擅长知识产权领域的律师加入“非遗产业公共法律服务队”,定期深入伊庄镇吕梁砚台生产基地开展法治体检活动,对吕梁砚商标注册条件、注册流程、商标使用有效期等进行精准把脉,促进吕梁砚加强知识产权保护,降低法律风险。

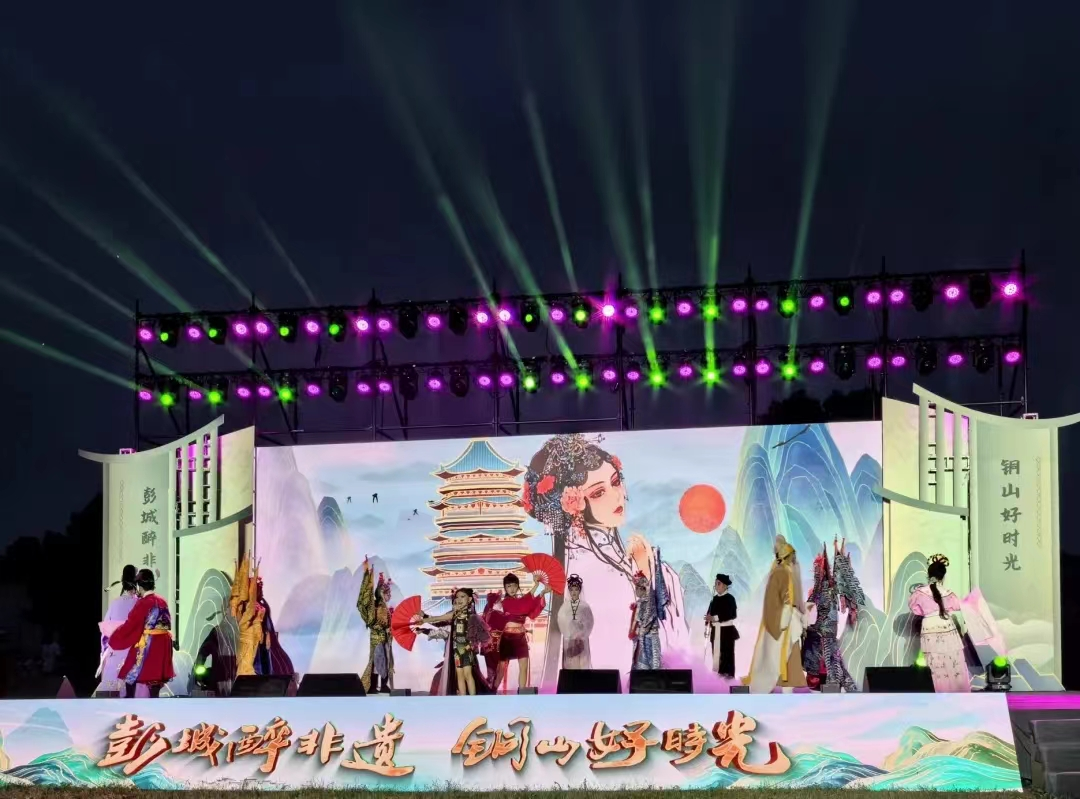

二是“法治+丁丁腔”,唱响非遗普法主旋律。丁丁腔原名叫“太平歌”,1680年前后兴起于徐州北部微山湖畔的利国大运河漕运码头一带,之后在徐州地区广泛流传。原是村民自娱自乐的歌谣,唱腔缠绵抒情,清新明快,颇具水乡特色,后在发展中不断完善,是深受利国及周边老百姓热爱的民间“草根”艺术。丁丁腔非遗传承人孙倩积极探索丁丁腔的创新发展,创作符合法治乡村建设的新戏,将法律知识及法律故事融入丁丁腔中,实现非遗文化和法律双传播,构建“丁丁腔+普法”新模式,助力法治乡村建设。邀请“普法讲师团”对“丁丁腔”艺术团成员和“丁丁腔”学习培训班学员开展民法典、非物质文化遗产法的法律知识讲座,提升非遗传承人的法律知识素养。

三是“法治+传说”,勾勒法治文旅新图景。据明万历《徐州志•山川》记载:“丁塘拔剑泉在城西南二十五里”,今称汉王拔剑泉。在拔剑泉南侧,还有一口马扒泉,泉口形似马蹄,相传刘邦的战马用前蹄扒出。汉王拔剑泉和马扒泉传说被列为江苏省第三批非物质文化遗产。借助汉王“双泉”传说的影响力,将法律服务与非遗相融合,在汉王拔剑泉景区设立“非遗新市集”,集结非遗好物、非遗美食等各种品类,传播非遗文化。利用“汉文化旅游节”“伏羊节”“乡村美食节”设立“法治小摊”,将法治文化融入非遗传播中,邀请游客参与法治剪纸、吹糖人、法治烙画等特色体验,组织工作人员向游客提供法治宣传、法律咨询、矛盾纠纷化解等服务。

(铜山区司法局)