《中华人民共和国法治宣传教育法》将于2025年11月1日起施行,标志着我国普法工作进入制度化、法治化的新阶段。在这一重要节点,回望常州普法历程,这座城市的法治建设脚步清晰可辨。

一

“废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。”“禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。”……对于常州城里渴望自主婚姻的青年来说,1950年春天的到来或许有着别样的意味。

《婚姻法》作为新中国第一部法律,其颁布具有里程碑意义。但在当时,文盲普遍,童养媳等封建习俗仍常见,如何让“婚姻自由、男女平等”的观念破土而出?已故的常州市司法局原副局长安景康曾回忆:“当时的宣传方式是运动式的,没有常态化,还很大程度依赖群众口口相传进行普及。”法律颁布不久,全国开展了轰轰烈烈的宣传贯彻婚姻法运动,常州也不例外。

当时,地级市没有独立的司法行政部门,司法行政工作由市人民法院司法行政科承担。三八妇女节这一天,婚姻法的宣传达到了高潮。工作人员采用墙报、画报、讲演等浅显易懂的方式进行宣传,并动员了电影放映队等加以配合,一时之间,街头巷尾都在讨论《小二黑结婚》《刘巧儿》的剧情故事。

值得一提的是,这部法律正是由常州走出的新中国首任司法部长史良主持落实。普法的种子,在那一刻就与常州结下了不解之缘。

二

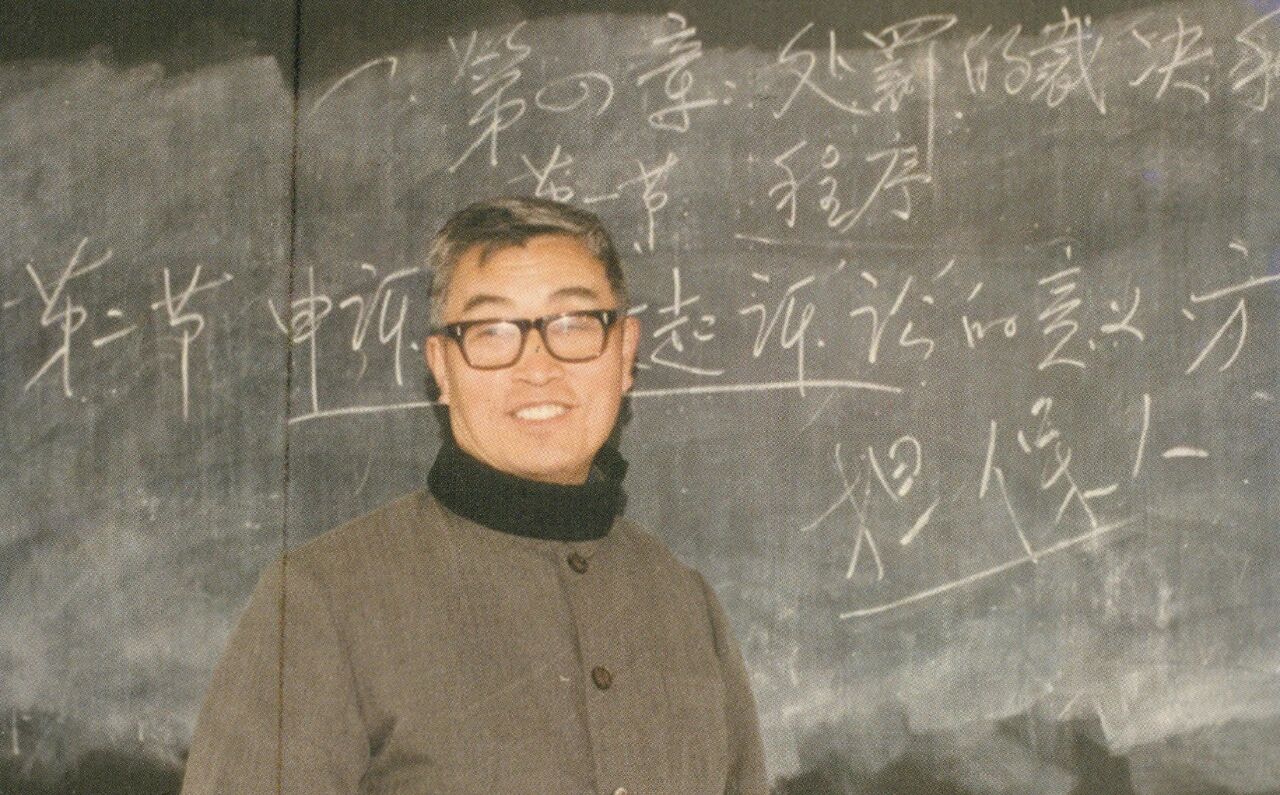

1986年夏夜,国棉二厂纺纱机的嗡鸣暂歇。女工王杏娣和姐妹们围坐一堂,看市司法局法制宣传员陶安乐在黑板上写下“公民权利”四个大字。昏黄灯光里,宪法条文第一次如此真切地照进生活。

这一幕,是“一五”普法的生动缩影。1985年,全国人大常委会作出普法决议,普法工作进入制度化轨道。

1981年,常州市司法局成立后,普法队伍迅速壮大。这支队伍由司法行政干部、基层法律工作者和热心群众组成,他们深入工厂、农村和社区,开展一场普法的“知识远征”。

“由于印刷厂收费高,我们就自己动手刻蜡纸、上油墨,印刷宣传资料。”武进区司法局三级主任科员巢红鹰参与了从“一五”到“八五”普法,他回忆当时的场景。那时,市区两级司法局自编法律读本,将几部法律进行精选、汇编,方便群众阅读。这些自编自印的宣传材料在政府各机关部门中间流通,大家争相传阅,它们成为广场普法活动的主角。

从“先干部后群众、先城镇后农村、先试点后带面”的路线图,到229万人参与的“法律扫盲”——这些油印的薄纸,竟成了撬动全民法治意识的杠杆。

“二五”普法(1991-1995)在坚持改革开放、整顿市场经济秩序的背景下着重于强化学用结合、全民普法,“三五”普法(1996-2000)则着重于推进民主法治,全面实施依法治市战略。

从“一五”到“三五”,常州普法工作累计覆盖数百万人次,完成了奠基式的“法律扫盲”。然而,随着市场经济日益活跃、人口流动加剧,传统的单向灌输模式面临挑战。

普法,亟需一场从“漫灌”到“滴灌”的深刻变革。

三

1999年,148法律热线在常州鸣响第一声。

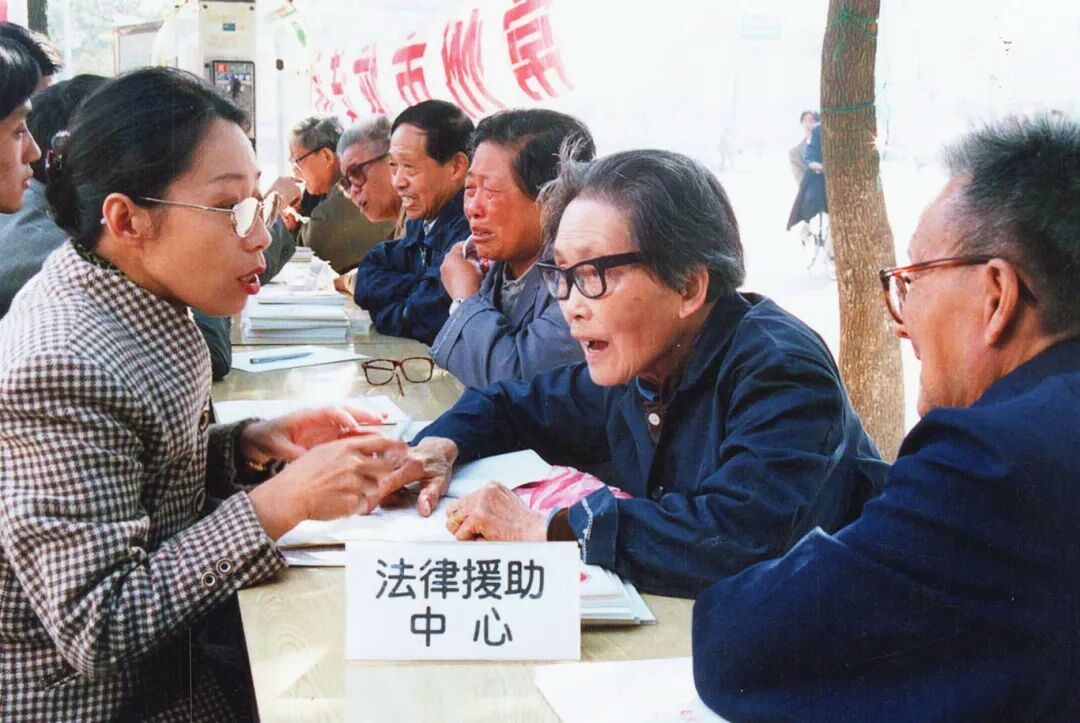

面对如潮水般涌来的外来务工者,常州的普法队伍也“活”了起来。他们不再是照本宣科的宣讲员,而是由专业律师、资深调解员组成的“维权帮手”,直接深入工地、乡镇,提供看得见、用得上的法律支持。

这条后来演化为“12348”的声波通道连通了法治与民心,标志着普法不再只是单向的“讲课”,而是变成了双向的“应答”。

随着“依法治国”写进宪法,常州普法的形式愈来愈丰富、普法对象越来越有针对性。到2005年“四五”普法结束时,全市农民工相关法律知识普及率达到81.6%,治安案件和刑事犯罪案件同比明显下降,真正让农民工在常州打工能挣钱、能学法、能维权。

“五五”普法(2006-2010),着重于树立法治理念,通过开展“法律六进”活动和法治城市、法治县(市、区)创建活动以及倡导法治文化建设,全面提升法治宣传教育的文化品位和社会法治化水平,公众对普法工作的满意率达到90.8%。

“六五”普法(2011-2015),建立了“谁执法谁普法”责任机制,各领域各层面法治实践进一步深入,法治文化阵地建设全面铺开,“三微一端”新媒体普法体系开始发力,公众普法工作的满意率达到92.7%。

“七五”普法(2016-2020),以领导干部、青少年、企业经营管理人员、新市民成为四类重点对象,我市辖市区全部迈入全国、全省法治创建先进行列,成为江苏唯二的“全域法治城市”,史良故居入选第二批全国法治宣传教育基地,市法宣办被评为全国“七五”普法中期先进单位。

四

时光的笔,挥毫至“八五”普法(2021-2025)的新篇章。

常州,以“法治赋能”破题、以“共建共享”落笔,以“法润龙城”的生动实践推动普法工作从制度优势向治理效能转化,为建设更高水平的法治常州提供内生动力和制度保障。

法律从纸面走入生活。在戚墅堰街道东方社区,“法律明白人”张广宁每天都要解答居民各种法律咨询;在武进区烯望青年社区,年轻人在法治游戏中掌握租赁合同、侵权责任等实用知识;在跨境电商企业中,一本《知识产权保护指引30问》成为出海企业的“护航宝典”。

法治建设的深度,决定了民生保障的温度。常州创新打造的“产业链+法律服务”模式,涉企公共法律服务平台正式启动,政企通“法治服务”专区正式上线,普法润企成为常态;“小新说法”“钟司有约·法商共营”等民法典普法专业平台,让专业法律知识变得通俗易懂;1万余名“法律明白人”活跃在基层,特别是针对新业态劳动者开展的“法治派送员”项目,让快递小哥变身移动普法站。

普法方式的创新,折射出治理理念的转变。从法治电影《桂香街》的热映到法治锡剧《玉兰花开》的巡演,从“孟郊断案”系列动漫的走红到“钟检订制”普法短视频的刷屏,常州用群众喜闻乐见的方式讲述法治故事。全市2000余个法治文化阵地、260余个普法社会组织、600余支志愿者队伍,共同构建起覆盖城乡的普法网络,实现从“单向灌输”到“双向互动”的转变。

从群众“口口相传”到手机屏幕上的“小新说法”,从纺织女工的夜校课堂到快递小哥的“移动普法站”,常州的普法之路,正是法治中国建设的一个生动缩影。

法治宣传教育法的实施,是一个新起点。它意味着普法工作不再是“可选项”,而是治理现代化的“必答题”。对于常州而言,这部法律带来的不仅是新动力,更是新要求:如何在法治化的轨道上,让“法润龙城”的故事更精彩,让法治真正成为每个人内心的共识和行动的自愿?

答案,就在下一个创新的实践里。